Nord-Kivu : Le retour fragile des déplacés dans les mileeux ruraux de Masisi, Walikale et Rutshuru

« Nous sommes revenus, mais sans dignité, sans voix, sans justice. »

Alors que les armes se taisent par moments, des milliers de déplacés reviennent dans leurs villages dévastés. Mais ce « retour » est une illusion sans reconstruction, sécurité ni respect des droits humains fondamentaux.

1. 🎒 Retourner chez soi… mais à quel prix ?

Depuis le début de l’année 2025, les provinces de Masisi, Walikale et Rutshuru connaissent une vague de retours spontanés, souvent non encadrés, après des mois de déplacement interne dû aux combats entre les FARDC, le M23 et d’autres groupes armés.

- Plus de 75 000 déplacés auraient regagné leurs villages depuis mars 2025, selon le Global Protection Cluster RDC.

- Ces retours ne s’inscrivent pas dans une logique de paix durable mais plutôt dans un désespoir profond face à la vie misérable dans les camps surpeuplés ou chez les familles d’accueil.

🎙️ Kiza, déplacée revenue à Kitshanga avec ses enfants :

« Le camp était invivable. Ici, on a faim aussi, mais au moins on respire notre terre. »

Ces choix de retour se font sans garanties de sécurité, ni d’accompagnement étatique. Cela constitue une violation du droit au retour dans des conditions dignes, protégé par le droit international humanitaire (Convention de Genève) et la Charte africaine des droits de l’homme.

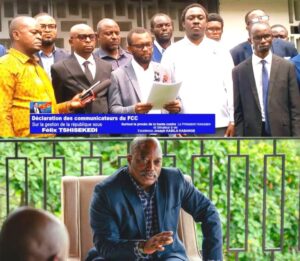

2. 🔥 L’insécurité persistante : un retour sous la menace armée

La présence de groupes armés résiduels et le comportement parfois abusif de certains éléments des FARDC compromettent toute tentative de réinstallation pacifique.

- Les familles font l’objet d’intimidations, d’arrestations arbitraires, parfois de violences sexuelles, en particulier dans les zones isolées.

- Certaines communautés ont été forcées à signer des accords locaux avec des milices pour pouvoir cultiver ou reconstruire.

📍 À Walikale, plusieurs familles ont dû verser un « droit de retour » à un groupe Nyatura local, selon des témoignages recueillis par des ONG.

Ces actes contreviennent à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, notamment les articles 3 (droit à la sécurité) et 5 (interdiction des traitements inhumains). Le silence des autorités face à ces violations est une complicité de fait.

3. 🏗️ Absence d’infrastructures : l’indignité dans le quotidien

Les écoles sont en ruine, les structures de santé inopérantes, les routes impraticables. Le retour des déplacés se fait dans un environnement déshumanisant :

- 80 % des écoles sont non fonctionnelles dans le Masisi selon Cluster Éducation RDC, avec des bâtiments occupés par l’armée ou détruits.

- L’accès à l’eau potable est limité à 1 point pour 500 personnes dans certains villages.

- Des accouchements se font à même le sol, sans soins, exposant femmes et nourrissons à une mortalité évitable.

Ces conditions de vie violent le droit à la dignité humaine (article 1), le droit à l’éducation (article 26) et le droit à la santé (article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels).

4. 🤐 Un retour sans voix : répression de la liberté d’expression

Dans certaines localités, les communautés déplacées n’ont même pas le droit de parler de leurs souffrances. Toute critique de l’armée ou des autorités locales est perçue comme une atteinte à la stabilité.

- Des journalistes communautaires qui ont couvert les retours difficiles ou dénoncé les extorsions ont reçu des menaces ou été arrêtés.

- Les leaders communautaires déplacés n’ont pas été associés aux décisions de reconstruction ou aux mécanismes de dialogue.

🎙️ Aimé, journaliste radio à Kirolirwe :

« Quand j’ai parlé d’un militaire qui battait les femmes pour du bois, j’ai été convoqué au cachot pendant 3 jours. »

La liberté d’expression et d’opinion est pourtant une condition centrale d’un retour durable et d’une véritable démocratie locale. Son absence renforce la peur et la marginalisation des plus vulnérables.

5. 🤝 Rôle vital mais limité des ONG et des communautés locales

Face à l’inaction de l’État, les ONG humanitaires et les initiatives citoyennes tentent de construire des alternatives :

- CARITAS, Norwegian Refugee Council, ACTED distribuent des kits de retour et offrent un appui psychologique.

- Des jeunes leaders déplacés créent des comités de reconstruction, des coopératives agricoles, ou même des radios locales d’information.

Mais leur impact est freiné par :

- L’insécurité (certaines ONG ne peuvent pas accéder aux zones rouges).

- Le manque chronique de financement : le Plan de Réponse Humanitaire 2025 pour le Nord-Kivu n’est financé qu’à 38 %.

- L’absence d’un cadre juridique protecteur pour les défenseurs des droits humains.

🧭 Recommandations pour un retour véritablement humain et durable

- Sécuriser durablement les zones de retour, avec des unités FARDC formées aux droits humains, sous contrôle civil.

- Rendre compte publiquement des abus : enquêtes indépendantes sur les violations dans les zones de retour.

- Financer les services sociaux de base : éducation, santé, logement, eau.

- Garantir la liberté d’expression, y compris dans les zones rurales — soutenir la presse communautaire.

- Inclure les déplacés dans la gouvernance locale, avec des forums citoyens, radios de quartier, conseils villageois mixtes.

- Protéger les activistes locaux et les journalistes : mécanismes de plainte et d’alerte rapide.

🎙️ Conclusion : « Nous ne voulons pas juste revenir… nous voulons vivre. »

Le Nord-Kivu ne manque ni de courage, ni de résilience. Mais les retours dans la peur, la pauvreté et le silence sont des retours sans droits. La paix ne se décrète pas, elle se construit avec justice, dignité et liberté.

Share this content: